PPM.ALHADI–Saya pernah tinggal dan belajar di pondok salaf, pernah tinggal dan menyekolahkan anak di Amerika, serta sekarang sedang menyekolahkan anak di sebuah pondok modern. Saya ingin bercerita berdasarkan pengalaman nyata tetang satu hal: amplop dan gift card.

Jika libur lebaran selesai, libur yang biasanya cukup lama, santri akan kembali ke pondok dengan suka cita. Yang mereka pertama lakukan setiba di pondok adalah berkunjung ke rumah kyai. Ayah saya sudah menyiapkan bungkusan kecil yang harus saya berikan kepada Pak Kyai. Isinya saya tahu bukan uang, tapi rokok Dji Sam Soe, rokok kesukaan Pak Kyai.

Berama santri lain saya masuk ke rumah kyai, bersalaman mencium tangannya dengan sedikit membungkuk–dalam kasus saya tidak ngesot atau jongkok terlalu dalam. Pak Kyai biasanya menanyakan kabar kami, kabar keluarga dan lantas ia akan bercerita tenatang banyak hal: program pondok, rencana pengecoran asrama, rencana ngaji pasanan selama Ramadhan dan lain-lain.

Sebelum santri pulang ke “kobong” masing-masing, sambil pamit bersalaman, kami memberikan “bisyaroh” sederhana: sebuah amplop atau bingkisan rokok. Kadang santri datang membawa beras dari kampungnya, atau membawa apa saja yang bisa dibawa.

Bisyaroh sendiri arti harfiahnya kabar gembira. Tapi kata itu lebih sering dipakai untuk menunjuk pada fenomena pemberian dari murid atau santri kepada gurunya sebegai bentuk rasa terima kasih, syukur dan kecintaan pada guru.

Di group orang tua siswa kelas 2 sekolah Clover Ave di Los Angeles ada pengumuman baru: orang tua siswa diharapkan memberikan uang seikhlasnya karena dalam dua minggu akan ada kenaikan kelas. Perwakilan orang tua berencana memberikan gift-card dan vocher belanja kepada Ms.Janneth, bukan nama asli, sebagai tanda terimakasih. Kami diberitahu pula bahwa jika ingin memberikan sesuatu kepada Ms. Janneth secara langsung juga dipersilahkan. Waktu itu Amartya akan naik kelas tiga dan akan diajar oleh guru berbeda.

Dari foto yang dua minggu kemudian dibagikan di group whatsapp, saya melihat perwakilan orang tua memberikan vocher belanja dan giftcard kepada guru Amar. Tulisannya: “Vocher sudah saya berikan kepada Ms. Janneth”. Postingan itu segera direspons dengan ucapan terima kasih dari orang tua lain. Mereka senang ada yang mewakili.

Peristiwa serupa berulang setiap tahun sampai kami meninggalkan Amerika lima tahun kemudian. Memang tak ada drama jalan ngesot, atau cium tangan. Tapi fenomena itu sama saja: memberikan sesuatu, out of love and respect, kepada guru. Tak ada debat feodalisme, tak ada debat korupsi. Itu fenomena hubungan sosiologis alamaiyah semata.

Anak saya yang paling besar sekarang juga sekolah di sebuah pondok modern. Berbeda dengan pondok salaf saya dulu di Kuningan yang nyaris gratis, saya harus membayar cukup mahal uang bulanan untuk anak saya di pondok itu. Maklum santri dilayani dengan baik: makan yang cukup enak, laundry, kamar tidur ber-AC, sampai tutor tambahan.

Seperti di pondok saya dulu, dan juga ketika di Amerika, setiap tahun kami pasti akan patungan untuk memberikan sesuatu kepada guru. Biasanya menjelang pembagian raport, wakil dari komite siswa akan mengumumkan sejumlah iuaran untuk “bisyaroh” kepada guru-guru dan wali kelas angkatan. Jika satu angkatan ada 80 orang dan masing-masing orang tua diminta 100 ribu, akan terkumpul uang sekitar 8 juta. Uang itu akan dibagikan merata kepada wali kelas.

Menjelang lebaran juga biasanya kami akan melakukan hal yang sama: patungan untuk THR.

Dan orang tua memberikan uang itu dengan ikhlas dan suka rela. Uang untuk mereka tidak dimasukan amplop atau dibelikan vocher. Uang untuk mereka akan ditransfer karena rata-rata wali murid tinggal lumayan jauh dari pondok.

Jika dipesantren yang harus membayar mahal saja bisyaroh itu diberikan, bayangkan jika anda bersekolah di sebuah pondok yang nyaris gratis, atau membayar sangat murah. Uang di amplop atau sebungkus dua bungkus rokok tidak ada artinya dibanding dengan apa yang selama ini diberikan kyai pada santrinya.

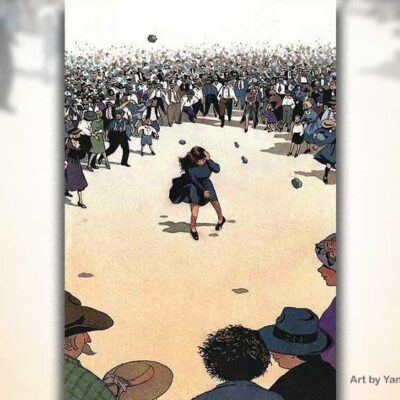

Bentuk hormat, kecintaan dan rasa sosial itu universal. Di Los Angeles, di Lengkong Kuningan, di Anyer Banten, pemberian pada guru itu biasa dilakukan. Bedanya satu dibungkus amplop sehingga terlihat sedikit pejoratif sementara yang lain lewat vocher belanja atau transfer, terlihat lebih modern. Vocher dan transfer lebih halus dan subtil. Tapi jika kita menganggap pemberian amplop pada kiyai sebagai perbuatan pejoratif dan negatif, tapi transfer dan vocher sebagai normal dan biasa, berarti ada cara pandang kolonial bercokol dalam kepala kita. Kita butuh decolonial approach dalam melihat realitas, he he.

Pisss ah…