PPM.ALHADI–Apa yang terjadi jika salah satu orang terdekat anda menjadi korban banalitas dari sebuah sistem yang kejam? Sistem yang sudah sedemikian mengakar dan menjadi tradisi, hingga melawan sistem itu seperti halnya membunuh diri sendiri?

Saya tidak sedang membicarakan tentang budaya korupsi yang sudah jadi alas tidur bangsa Indonesia itu, atau perampokan sistematis berjamaah, atau apapun hal rumit yang ada di benak anda. Saya sedang membicarakan tentang lotre dalam kisah pendek The Lottery (1948) karya Shirley Jackson.

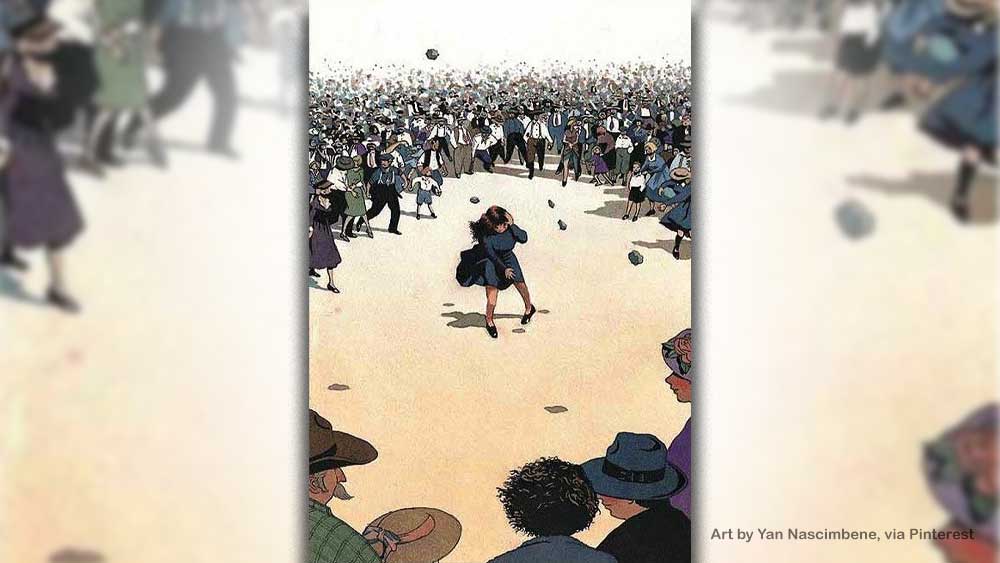

Pada suatu pagi yang cerah tanggal 27 Juni, warga desa berkumpul untuk ritual tahunan mereka, yaitu lotre. semua penduduk baik tua maupun muda menantikan ritual itu dan mengerumuni sebuah kotak hitam kayu tua yang dipegang oleh Mr. Summers, penanggungjawab dari ritual tersebut.

Kotak itu menghimpun kumpulan kertas yang berisi nama-nama setiap kepala keluarga yang akan diundi pada putaran pertama. Kertas dengan nama yang ada titik hitam di atasnya akan menjadi ‘pemenang’ dari lotre tersebut.

‘Untungnya’, keluarga Hutchinson adalah pemenang lotre tahun ini, dan mereka harus mengikuti lotre putaran kedua untuk menentukan siapa ‘pemenang’ sesungguhnya. Pada putaran kedua, Tessie Hutchinson, istri dari Bill Hutchinson, adalah nama dengan titik hitam di atasnya, yang berarti ialah ‘pemenang’ lotre pada tahun ini.

Demikianlah, pada saat yang sama ketika namanya dibacakan, ia mengambil ancang-ancang untuk lari. Namun rupanya lemparan batu dari seluruh penduduk desa lebih cepat mengenai tangannya, tubuhnya, dan kepalanya. Tessie harus menjadi korban sebuah budaya buruk, bahkan di tangan keluarganya sendiri.

Lotre yang di benak saya sekejam itu, rupanya semudah memotong sayur di pagi hari di benak mereka. Bahkan, kata Mr. Summers, “Tahun ini kalau bisa kita lakukan ritual ini dengan cepat. Sebisa mungkin sudah rampung sebelum tengah hari, agar kemudian kita bisa melanjutkan aktivitas masing-masing.” Kata-kata yang terlalu kantoran dan manajerial untuk keluar dari mulut seseorang yang akan melakukan suatu aktivitas penghilangan nyawa.

Tentu, anda yang berakal sehat sudah pasti menganggap ini adalah tradisi yang fatal, dan harus segera dihentikan. Namun, bagi penduduk desa, ritual sedemikian rupa adalah tindakan yang banal—sebuah rutinitas yang dijustifikasi demi tradisi ‘pembuang sial’, tanpa pernah mereka pertanyakan mengapa sistemnya sedemikian bobrok.

Mereka dengan senang hati melakukannya demi tradisi, yang katanya, rajam itu untuk membuang sial. Katanya kalau tidak ada ritual itu, jagung tak akan tumbuh, dan itu artinya mereka akan kelaparan. Paling banter, kritik muncul dari si korban yang sedang apes, Tessie. Mungkin jika bukan dia korbannya, ia takkan pernah protes.

Pada dasarnya, tradisi lotre di desa itu adalah ritual pelepasan tanggung jawab, dan lucunya, sikap penduduk yang menggeser masalah struktural ke korban itu tidak jauh-jauh dari sikap kita di kehidupan sehari-hari. Di dunia maya, kita seringkali melakukan ‘ritual’ mingguan atau bahkan harian, menunggu kasus apa yang trending hari ini.

Di X (Twitter), biasanya kita akan menemukan Tessie Hutchinson dalam wujud perempuan yang mengadu di sosmed karena hamil di luar nikah. Di Instagram, Tessie mungkin menjelma sebagai seorang content creator yang dirajam dengan komentar-komentar netizen yang sinis karena sedang apes mendapat kertas lotrenya.

Tak berbeda pula dengan kritik pedas netizen yang merajam pesantren akhir-akhir ini, dimulai dari Tragedi ambruknya bangunan di salah satu pesantren. Penanggungjawabnya memang sudah menarik kertas lotrenya sejak memutuskan untuk mendirikan bangunan yang bermodal tawakal itu. Tragedi ini adalah bukti nyata kegagalan sistemik yang harus dikritisi.

Namun, tragedi yang sejatinya adalah kegagalan hukum fisika ini, malah digeser ke perdebatan tentang takdir Tuhan dan dugaan feodalisme. Membahas teknis bangunan dan tuntutan pertanggungjawaban memang obrolan yang membosankan, dan ternyata menghakimi moralitas pengabdian dan kepatuhan santri kepada guru lebih seksi untuk dibicarakan.

Dugaan feodalisme adalah kambing hitam yang lebih mudah ditangkap dan lebih enak untuk dikonsumsi.

Pergeseran fokus ini menunjukkan keengganan kolektif kita untuk mendiskusikan inti masalah. Padahal, kita patut memisahkan antara tanggung jawab dan respons publik. Dengan kata lain, kelalaian pesantren adalah tragedi yang harus dipertanggungjawabkan, namun kesalahkaprahan netizen adalah komedi yang layak ditertawakan.

Sebab, rupanya netizen lebih memilih untuk menuduh feodalisme sebagai pencuri beton, atau perancang bangunan yang salah perhitungan. Dan entah bagaimana ceritanya, lampu sorot salah satu stasiun tv malah memberi fokus lebih kepada isu feodalisme pesantren, dan tuduhan hidup mewah pada kiai.

Sepertinya, kini kita sudah tidak terlalu berduka lagi terhadap nyawa-nyawa yang melayang itu, dan sekarang lebih memilih untuk menghujat kiai sepuh lewat gawai sambil menyeruput kopi.

Pesantren memang harus banyak melakukan pembenahan, dan menerima kritik dan saran yang disampaikan oleh khalayak.

Nabi juga mengajarkan bahwa kezuhudan adalah keutamaan, dan para pemangku pesantren juga harus sadar bahwa pondok adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan untuk dibangga-banggakan dan ditinggi-tinggikan. Semua harus berbenah dan berpikir dengan kepala dingin, bukan atas dasar emosi semata.

Sejujurnya kegagalan kita semua, termasuk saya dan Anda yang kini membaca tulisan ini, adalah ketika kita membiarkan inti utama suatu permasalahan ditutupi oleh noise perdebatan yang salah alamat, seperti warga desa yang lebih memilih merajam Tessie daripada menuntut sistem yang sudah bobrok itu.

Lalu setelah kita bosan merajam target itu entah karena sudah sekarat atau bahkan mati, kita mencari target lain untuk dirajam dengan komentar-komentar pedas dan sinis.

Tapi, omong-omong soal feodalisme, manakah yang lebih berbahaya: feodalisme yang mungkin ada pada tubuh pesantren, atau feodalisme yang nyatanya kita praktekkan setiap hari di sosial media, di mana like dan viralitas adalah lungguh baru yang kita patuhi dan kita puja? Kita semua, di hadapan gawai, mungkin adalah warga desa itu, yang patuh pada lotre digital dan bergantian memegang batu.

- Art by Yan Nascimbene, via Pinterest.