M. Anis Mashduqi

Prolog

Akhir-akhir ini, fiqih peradaban mulai hangat diperbincangkan di Indonesia, dalam ruang-ruang akademik para akademisi maupun halaqah-halaqah ilmiah para ulama di pesantren.

Nomenklatur fiqih peradaban mengemuka setelah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Yahya Khalil Tsaquf, melontarkan gagasan pentingnya melakukan transformasi fiqih dari paradigma konvensional ke arah paradigma baru, yaitu fiqih peradaban. Fiqih peradaban ini diniatkan sebagai perwujudan karakter dinamis fiqih yang akan merespon perubahan-perubahan lingkungan.

Perbincangan fiqih peradaban sebenarnya sudah lama dimulai dalam lanskap kajian-kajian ilmiah di Timur Tengah. Sebuah buku berjudul Fiqh Al-Tahaddur Al-Islami dituliskan seorang aktifis pergerakan di Tunisia, politikus sekaligus akademisi yaitu Abdul Majid Al-Najjar.

Buku ini terdiri dari tiga bagian yang secara sistematis membahas isu-isu yang terbingkai dalam diskursus fiqih peradaban. Dalam buku ini, Al-Najjar telah merancang paradigma dan karakteristik fiqih peradaban. Buku ini terbit pertama kali pada tahun 1999 M oleh penerbit populer di Timur Tengah, Dar Al-Gharb Al-Islami.

Seorang pemikir asal Mesir, Muhammad Imarah, juga menuliskan satu karya tentang fiqih peradaban dengan judul Fiqh Al-Hadlarah Al-Islamiyyah. Buku setebal 115 halaman yang terbit tahun 2007 ini membahas berbagai aspek fiqih peradaban, di antaranya tema tentang pondasi bernegara, risalah kenabian, moderatisme, pluralisme, semangat peradaban Islam, filsafat Islam, juga relasi akal dan wahyu dalam paradigma Imam Al-Ghazali dan Ibn Rusyd.

Muhammad Imarah merupakan anggota Haiah Kibar Al-Ulama Al-Azhar (Komite Ulama Agung Al-Azhar), anggota Majlis A’la li Syuun Al-Islamiyyah (Majlis Tinggi Agama) dan sekaligus pemimpin redaksi Jurnal Al-Azhar.

Setelah dua karya ini, terbit beberapa buku dan artikel yang riuh membincang fiqih peradaban, di antaranya adalah karya Nuruddin Al-Khadimi dengan judul yang cukup menantang, Fiqh Al-Tahaddlur; Ru’yah Maqashidiyah (Fiqih Peradaban; Perspektif Maqashid Al-Syari’ah) terbit pada 2014 M.

Adapun perbincangan peradaban Islam secara umum, unsur-unsur peradaban dan faktor penyebab keterbelakangan dan kemajuan sebuah peradaban dituliskan sebelumnya oleh para pemikir seperti Husain Mu’nis dalam bukunya, Al-Hadlarah; Diratsah fi Ushul wa Awamili Qiyamiha wa Tathawwuriha.

Sebuah artikel yang mengaitkan antara tradisi ber-fiqih dengan rekayasa peradaban dituliskan oleh Arabi Abd Al-Khayy dengan judul, ‘Ala Thariq Al-Wa’y Al-Hadlari; Muqarabah Maqashidiyyah li Fiqh Al-Umran Al-Islami.

Fiqih Peradaban dan Transformasi Wacana Keagamaan

Lahirnya gagasan fiqih peradaban di Timur Tengah dilatari oleh isu keterbelakangan Islam ketika dihadapkan pada budaya Eropa yang maju dan berkembang. Beberapa faktor penghambat dan pendorong kebangkitan Islam diidentifikasi dan telah melahirkan beberapa formulasi jalan kebangkitan.

Muncul beberapa model kebangkitan Islam seperti gerakan salafiyah yang mencakup gerakan-gerakan Wahabiyah, Sanusiyah dan Mahdiyah, dan juga gerakan kemerdekaan yang menghimpun banyak sekali pembaharu seperti Rifat Tahtawi, Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Kawakibi, Khairuddin Al-Tunisi dan Ibn Badis. Lahir juga gerakan Islam yang merepresentasikan islam kafah yaitu Ikhwanul Muslimin.

Dan di seberang lain lahir gerakan kiri Islam, liberalisme dan sekulerisme Islam yang digawangi tokoh-tokoh seperti Taha Husain, Ali Abdurraziq, Ahmad Khalafullah, Husain Murwah, Hasan Hanafi dan lainnya.

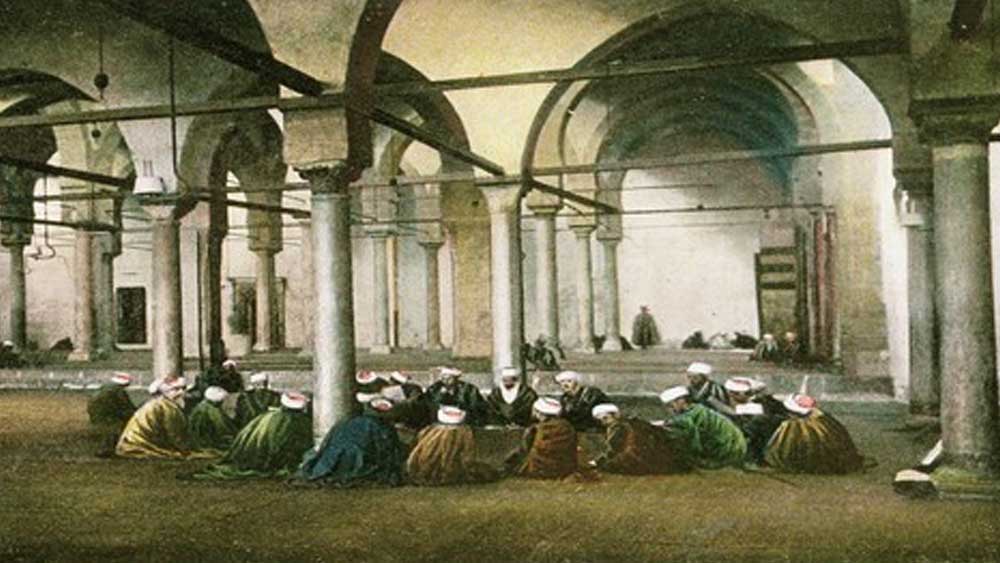

Sampai saat ini, perjalanan panjang peradaban Islam sejak benih agama ini lahir di tanah Hijaz, paling tidak telah melewati tiga fase peradaban. Pertama, fase kelahiran Islam yang membawa seperangkat norma dan nilai sebagai landasan peradaban saat itu. Peradaban Islam awal ini kemudian mengalami puncaknya pada abad ke 4 H.

Abad ini merupakan periode puncak peradaban Islam sebelum nanti berakhir pada abad ke 7 H. Peradaban Islam surut ketika ilmu pengetahuan dan sains mengalami kemerosotan digantikan oleh despotism politik yang mengatasnamakan agama.

Ibn Khaldun hadir pada abad ke 8 H. Ia menyuguhkan catatan sejarah perjalanan peradaban manusia dan sejarah peradaban Islam pada masa-masa sebelumnya dalam Al-Muqaddimah. Ia juga berambisi meletakkan dasar-dasar teori ilmu sejarah dan sosial tentang perubahan dan perkembangan peradaban manusia, sebab-sebab kehancuran dan kejayaannya, transformasi peradaban dari fase fanatisme ke fase hedonisme masyarakat dan fase sosial primitif (al-badawi) ke fase sosial berperadaban (al-tamaddun).

Fase kedua peradaban Islam berawal setelah abad ke 8 H dan berlangsung sampai pada abad ke 14 H. Fase ini adalah adalah pengalaman kolonialisme dan ekspansi militeristik dari Barat dan Timur terhadap umat Islam, berakhir dengan tumbangnya pemerintahan Turki Utsmani pada 1342 H.

Di dunia peradaban ilmu, periode ini ditandai dengan karya-karya dalam bentuk syarkh dan khulasah yang menggantikan karya-karya matan yang lebih genius dan otentik. Pada akhir fase ini, abad ke 14 H tepatnya, lahir secara sporadis gerakan revolusi modern. Ini adalah fase ketiga, ketika dunia Islam ingin mengakhiri stagnasi peradaban, keterbelakangan, dan kolonialisme.

Setelah kemenangan gerakan-gerakan kemerdekaan dan lahirnya negara-negara baru (nation state) Islam, lalu imperialisme justru berubah menjadi bentuk imperialisme ekonomi, politik dan budaya yang berakibat pembebekan budaya negara-negara Islam terhadap negara-negera barat maka lahirlah gagasan peradaban untuk merevitalisasi Islam.

Di sisi lain, secara internal beberapa gerakan Islam merencanakan penguasaan terhadap negera dan sistem politiknya. Lahirlah jargon Islam sebagai solusi, Islam sebagai ganti, Allah sebagai ganti otoritas manusia, otoritas kedlaliman menuju otoritas Allah, otoritas keadilan. Gagasan dan cita-cita peradaban Islam berujung pada fundamentalisme.

Upaya tranformasi peradaban Islam di Timur Tengah tak kunjung menemukan titik terang hasilnya. Padahal, modernisasi di Mesir misalnya, berjalan lebih dulu hampir setengah abad dari transformasi peradaban di Jepang. Modernisasi di Mesir telah dimulai sejak era Muhammad Ali Pasha (1805-1848 M). Adapun modernisasi di Jepang baru dimulai pada era Dinasti Meiji yang terkenal dengan restorasi Meiji (1868-1912 M).

Selain isu fundamentalisme, gagalnya transformasi pendidikan juga ditengarai mempengaruhi redupnya cita-cita peradaban di Timur tengah. Pendidikan yang terkonsentrasi pada bidang humaniora, filsafat, dan sastra, akan tetapi kurang memberikan perhatian pada ranah teknologi dan ilmu-ilmu eksperimental.

Hasan Hanafi lebih jauh memetakan bahwa ada tiga problem krusial yang dihadapi Islam saat itu; Upaya merancang gerakan kemerdekaan melawan kolonialisme barat; Bagaimana menggagas gerakan kebangkitan Islam melawan keterbelakangan sosial, ekonomi dan budaya, dan; Ikhtiyar memperkuat diskursus dan kajian-kajian keagamaan untuk melawan stagnasi pemikiran.

Hanafi merancang proyek pemikiran “Al-Turats wa Al-Tajdid (Tradisi dan Pembaruan) untuk membangkitkan gerakan pemikiran yang kritis terhadap warisan tradisi timur maupun barat untuk merespon kebutuhan-kebutuhan lingkungan dan realitas baru dunia Islam.

Ushul Fiqh, Maqashid Al-Syariah dan Fiqh Peradaban

Ushul Fiqh lahir dari rahim peradaban Islam sebagai sebuah disiplin pengetahuan yang otentik. Ia berfungsi memberikan panduan interpretasi Alquran dan Sunnah untuk menuntun jalan kehidupan. Imam Al-Syafii dipercaya sebagai figur pertama yang merumuskannya dalam Al-Risalah.

Imam Al-Syafi’i tidak berbicara tentang persoalan-persoalan parsial fiqih, akan tetapi kaidah-kaidah universal (al-qawa’id al-kulliyah) sebagai prosedur untuk memahami dalil-dalil tekstual. Ia dianggap menyamai peran Aristoteles yang membangun logika peradaban Helenistik dan perkembangan kelimuan Yunani.

Jika Ushul Fiqh merupakan perangkat logis-metodologis universal maka fiqih adalah produk parsial dari proses logis-metodologis di tangan para ulama. Tujuan dari Ushul Fiqh adalah mengupayakan produk fiqih yang berorientasi pada kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan.

Najmuddin Al-Thufi menegaskan bahwa tidak ada satupun argumentasi Al-Quran yang tidak mengandung kemaslahatan. Abu Ishaq Al-Syatibi juga menegaskan bahwa fiqih dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.

Kontradiksi yang seringkali dikesankan terjadi antara Al-Quran dan kemaslahatan sebenarnya tidak pernah terjadi dan tidak mungkin terjadi. Al-Quran adalah kemaslahatan dan kemaslahatan adalah Al-Quran itu sendiri. Kontradiksi antara keduanya sebenarnya adalah keterbatasan manusia di dalam memahami dua ranah sekaligus.

Pertama, ranah teoritik-tekstual, yang terkait dengan proses interpretasi, pengujian validitas teks dan kesalahan dalam menerapkannya dalam realitas (al-khata’ fi al-tathbiq). Sedangkan ranah kedua adalah praksis-kemaslahatan, yang terkait dengan identifikasi kemaslahatan dan ukurannya (al-tahdid wa al-taqdir), juga adakah kemaslahatan didukung dalil (syar’i) ataukah tidak.

Ushul Fiqih adalah ilmu yang menjelaskan ruh peradaban Islam. Ia merupakan ilmu yang dibangun untuk merekayasa dan mengatur cara kerja semesta berbasis pada tujuan kemaslahatan, sehingga manusia mampu menaklukkan dan mengaturnya. Ushul Fiqih mengatur kehidupan manusia melalui produk fiqihnya, tujuan utamanya adalah kemakmuran bumi dan semesta (i’mar al-ardlh).

Untuk itu dibutuhkan integrasi nalar deduktif dalam kajian kebahasaan Al-Quran dan nalar induktif dalam memahami realitas dunia. Kemaslahatan adalah bagian dari struktur teks dan realitas itu sendiri, kedua sisi ini yang harus dipertemukan dalam logika berpikir Ushul Fiqih.

Ushul Fiqih juga akan mempersatukan gagasan demi gagasan yang memperjuangkan kemaslahatan ini. Apabila umat Islam terbelah dalam banyak sekte terkait prinsip-prinsip akidah dalam ilmu Ushuluddin maka dalam ilmu Ushul Fiqih mereka hanya sedikit saja menemukan perbedaan prinsip-prinsip fiqih.

Dari Ushul Fiqih ini, baik di kalangan Sunni maupun Syiah, lahir embrio salah satu cabang ilmu linguistik modern yaitu ilmu semantik (dilalah) dan semiotik (alamah). Di dalam Ushul Fiqih Sunni kita temukan kaidah-kaidah haqiqah-majaz, isytibah, dlahir-muawwal, a’m-khas dan lainnya.

Sebagaimana dalam Ushul Fiqih Syiah kita menemukan kaidah-kaidah serupa; alamah al-tabadur, alamah shihha al-jumal, alamah al-athrad, alamah al-taarudl dan lainnya.

Paradigmatisasi fiqih peradaban seharusnya berproses dari metodologi, mempertimbangkan tujuan fiqih yaitu kemaslahatan, lalu lahirlah produk fiqih peradaban yang memandu kehidupan. Paradigma fiqih peradaban, setelah sejarah peradaban Islam yang berujung pada fundamentalisme dan liberalisme yang saling berhadapan, harus diarahkan pada mekanisme dan proses interpretasi yang berorientasi kepada kemaslahatan itu.

Ushul Fiqih ditempatkan sebagai logika fiqih peradaban yang mengatur perbuatan dan tindakan, ilmu tentang kaidah-kaidah berpikir universal yang akan mengarahkan sikap dan perbuatan manusia melalui intepretasi teks dan realitas. Sebuah analisis teoritik-praksis yang mensinergikan antara teks dan realitas dengan tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan.

Oleh karena itu, Ushul Fiqh tidak diperkenankan melahirkan fiqih di luar kemampuan manusia (taklif ma la yuthaq), begitu juga ia harus berorientasi pada produk fiqih yang memudahkan (al-taisir), tidak berdampak pada kerusakan bagi diri sendiri maupun orang lain (la dlarara wala dlirara).

Tujuan Ushul Fiqih tidak hanya meletakkan dasar-dasar perumusan fiqih supaya ada kesesuaian logis dalam bernalar, akan tetapi juga perbuatan atau tindakan manusia yang mendorong kemaslahatan. Oleh karena itu Ushul Fiqih disebut sebagai logika praksis-pragmatis (manthiq al-isti’mal).

Arabi Abd Al-Khay menegaskan bahwa fiqih harus mampu terhubung dengan rekayasa peradaban untuk mencapai kematangan ilmu pengetahuan dan capaian peradaban untuk mengabdi kepada kemaslahatan manusia.

Fiqih yang tidak mampu mengatur dan mengelola sikap, perbuatan dan tindakan manusia, juga tidak mampu mengatasi krisis dunia dan mendorong pada kemaslahatan bersama seluruh umat manusia adalah fiqih yang telah mati, padam apinya, gagal membawa pesan perubahan sesuai dengan hukum-hukum Allah (sunanullah) yang telah ditentukan bagi kehidupan.

Maqashid Al-Syariah sebagai Landasan Fiqih Peradaban

Imam Al-Syatibi tidak mendefinisikan maqashid al-syariah secara khusus dalam Al-Muwafaqat. Ia menganggap tidak dibutuhkan lagi penjelasan mengenai definisi maqashid ini bagi para ulama. Nomenklatur maqashid al-syariah dan pembahasannya memang sudah beredar sebelum Al-Syatibi beberapa abad sebelumnya.

Al-Syatibi menulis dalam kitabnya, bahwa karya ini tidak akan memberikan manfaat kecuali bagi orang yang sudah memahami fiqih dengan baik, dasar dan cabangnya, mengerti wawasan tekstual dan rasionalnya. Ia juga menegaskan sebuah prinsip bahwa kemaslahatan (al-dlaruriyyat al-khams) adalah titik temu semua agama.

Ibn Al-Qayyim menandaskan bahwa pondasi dari semua produk fiqih adalah kemaslahatan dunia dan akhirat. Semuanya berlandaskan pada prinsip keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan kebijaksanaan (hikmah).

Setiap produk fiqih yang menyimpang dari prinsip keadilan menuju kedzaliman, dari prinsip kasih sayang menuju kekerasan, dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan maka hal itu bukanlah merupakan syariat Islam, meskipun itu dilakukan melalui proses penafsiran terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah.

Muara dari maqashid al-syariah adalah menghindari kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan (dar’ul mafasid wa jalbul mashalih). Ia mempunyai dua sayap, yaitu meninggalkan (al-tark) dan mengerjakan (al-fi’l), meninggalkan kerusakan dan mengerjakan kemaslahatan.

Secara umum kemaslahtan dunia dan kerusakannya bisa diketahui dengan akal. Akal bekerja dengan aksioma-aksioma, pengalaman, adat kebiasaan, dugaan-dugaan yang kredibel. Ketika kemaslahatan itu saling bertentangan satu dengan yang lainnya maka akal bekerja untuk mengutamakan satu dari yang lainnya.

Menempatkan maqashid al-syariah sebagai landasan fiqih peradaban mengharuskan umat Islam memahami cara kerja Ushul Fiqih yang mengarahkan intepretasi teks-teks keagaman. Hal ini supaya fiqih peradaban tidak berakhir dengan gagasan kontraproduktif bagi tujuan fiqih itu sendiri, yaitu mengupayakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Para ulama telah merumuskan bangunan metodologis hukum Islam dengan mensinergikan tiga struktur nalar epistemik; kesadaran sejarah (al-wa’y al-tarikhi), kesadaran teoritik (al-wa’y al-nadzari) dan kesadaran praksis (al-wa’y al-amali).

Fiqih peradaban yang berpijak pada maqashid al-syariah bisa dimulai dengan memperhatikan teks-teks keagaman sebagai argumen (al-wa’y al-tarikhi) dengan melakukan uji validitasnya. Upaya menempuh jalan interpetasi linguistik (al-wa’y al-nadzari) secara semantik dan semiotik dilakukan seiring dengan melihat realitas dunia, perubahan sosial dan lain sebagainya (al-wa’y al-‘amali).

Proses pengamatan linguistik dan praksis ini dipertemukan dalam satu simpul kemaslahatan. Ulama harus mempertimbangkan kemaslahatan yang terkandung di dalam teks sebagai semangat pesan-pesan pemilik teks (Allah SWT) dan kemaslahatan yang ditemukan dalam realitas yang seringkali berubah mengikuti perubahan ruang dan waktu (taghayyur al-dzuruf wa al-mulabasat).

Penutup

Maqashid Al-Syariah yang diformulasikan sebagai landasan penalaran fiqih peradaban melalui fungsionalisasi cara berpikir sistematis dan metodologis dalam kerangka Ushul Fiqh tidak menandai berakhirnya paradigma fiqih peradaban secara paripurna dirumuskan.

Akan tetapi tantangan selanjutnya adalah kerangka teoritik ini (al-nadzariyyah al-mujarradah) membutuhkan kerja keilmuan lagi di dalam mendefinisikan, memetakan dan mengukur kemaslahatan di level praksis (al-waqi’).

Untuk menentukan kemaslahatan tentunya akan melibatkan banyak peran keilmuan di luar disiplin Ushul Fiqh. Kemaslahatan ini bisa berubah dan berganti sesuai dengan perbedaan, perubahan dan pergeseran ruang dan waktu.

Ibn Asyur mewanti-wanti bagi siapa saja yang bekerja mendefinisikan kemaslahatan praksis untuk melakukan perenungan lebih dalam (al-ta’ammul). Kemaslahatan yang didefinisikan, dipetakan dan diukur sedemikian rupa itu akan menentukan argumen-argumen keagamaan yang dibangun dan bagaimana memahaminya.

Dengan begitu fiqih peradaban adalah proses mensinergikan pendekatan teoritik-tekstual dan pendekatan praksis-rasional berbasis kemaslahatan.

Pendekatan teoritik-tekstual dengan memanfaatkan teori-teori linguistik Al-Quran, semantik (dilalah) dan semiotik (alamah) sebagaimana dirumuskan para ulama dalam paradigma Ushul Fiqh untuk membedah makna tersurat dan tersirat di dalam teks, sedangkan pendekatan praksis-rasional memanfaatkan perkembangan ilmu-ilmu di luar Ushul Fiqh untuk membaca realitas lingkungan dengan mendefinisikan, memetakan dan mengukur kemaslahatan praksis.

Fiqh peradaban dan manifestasinya dalam ruang nyata dalam bentuk sikap, tindakan dan gerakan sangat bergantung kepada paradigma intepretasi terhadap teks dan realitas yang ada.

Daftar Bacaan

Abdullah, Khalid Husain. Al-Nahdlah fi Al-FIkir Al-Arabi Al-Muashir; Dirsatsah Muqaranah fi Fikr Hasan Hanafi wa Muhammad Abid Al-Jabiri, 2011, Cet. II, Beirut: Maktabah Madbouli.

Coulson, N. J.. A History of Islamic Law, 1964, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Hanafi, Hasan. Al-Turats wa Al-Tajdid; Mauqifuna min Al-Turats Al-Qadim, 1992, Cet. IV, Beirut: Al-Muassasat Al-Jami’iyyah li Al-Diratsat wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi’.

Hanafi, Hasan. Hisar Al-Zaman; Al-Hadlir (Isyakalat), 2004, Cet. I, Kairo: Markaz Al-Kitab li Al-Nasyr.

Hanafi, Hasan. Min Al-Nash ila Al-Waqi; Takwin Al-Nash, 2004, Cet. I, Vol. II, Kairo: Markaz Al-Kitab li Al-Nasyr.

Ibn Abdissalam, Izzuddin. Qawaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam, 1999, Cet. I, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Ibn Abdissalam, Izzuddin. Qawaid Al-Shughra, 1999, Cet. I, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muashir.

Kamali, Mohammad Hasyim. Principles of Islamic Jurisprudence, 1991, Geneva: Dar Al-Maal Al-Islami.

Al-Najjar, Abdul Majid. Fiqh Al-Tahaddur Al-Islami, 2006, Cet II, Vol. I, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami.

Al-Najjar, Abdul Majid. Maqashid Al-Syariah bi Ab’ad Jadidah, 2013, Cet. III, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami.

Al-Nasyar, Ali Syami. Manahij Al-Bahs Inda Mufakkiril Islam, 1984, Beirut: Dar Al-Nahdlah Al-Arabiyyah.

Al-Raisuni, Ahmad. Nadzariyyah Al-Maqashid ‘Inda Al-Imam Al-Syatibi, 1995, Cet IV, Kairo: Al-Ma’had Al-Alami li Al-Fikr Al-Islami.

Al-Syafi’, Muhammad Ibn Idris. Al-Risalah, 2016, Kairo, Dar Al-Hadits.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah, 2004, Cet. I, Vol. II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Tsalabi, Mustafa. Ushul Al-Fiqh Al-Islami, 1986, Beirut: Dar Al-Nahdlah Al-Arabiyyah li Al-Thab wa Al-Nasyr.