PPM.ALHADI–Pesantren seringkali dipahami sebagai lembaga pendidikan agama tradisional yang secara intelektual berakar pada tradisi ritual mengaji kitab kuning. Tradisi intelektual akademik yang tampak tradisional itu, pada akhirnya turut membentuk sebuah epistem atau cara berpikir yang khas, yaitu nalar pesantren.

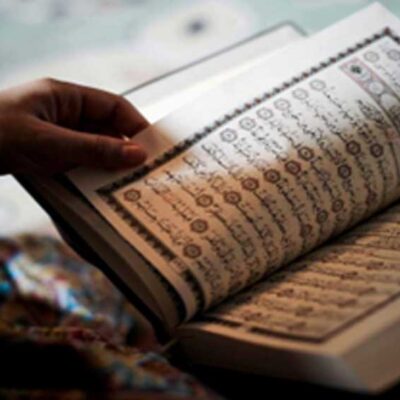

Jika ditilik dengan pendekatan fenomenologis, nalar pesantren merupakan cara berpikir yang lahir dari pergumulan santri dengan teks-teks keagamaan tradisional di samping hasil pergulatan panjang mereka dalam dialektika tradisi (al-turats) dan modernitas (al-hadatsah).

Fenomenologi mengajarkan kita untuk melihat “apa adanya” suatu pengalaman, bukan sekadar simbol luarnya. Dalam konteks pesantren, fenomenologi mengajak kita menyingkap makna di balik rutinitas:

mengapa harus belajar kitab kuning? Mengapa harus khidmah dan roan? Dalam kerangka etik mengapa harus menunduk dan mencium tangan kiai? Mengapa relasi kiai dan santri berlangsung dengan penuh kesabaran, dalam jangka waktu yang lama, bahkan dalam kerangka otoritas yang asimetris? Di sinilah nalar pesantren bekerja — ia tidak menolak rasio, tetapi menundukkannya dalam bingkai pengalaman nilai.

Berbeda dari nalar modern yang menempatkan rasionalitas di atas segalanya, nalar pesantren selalu bernilai hermeneutik transendental. Ia tidak hanya mencari kebenaran semata sebagaimana dalam logika formal, melainkan dalam makna hidup yang diolah dari teks dan laku perbuatan.

Misalnya, ketika seorang santri belajar, ia tidak hanya sedang mencari ilmu, akan tetapi keberkahan dan bagian dari cara mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Nalar seperti ini membentuk epistemologi khas yang mengintegrasikan ilmu, etika, dan spiritualitas.

Edmund Husserl, pendiri fenomenologi, mengajarkan bahwa sebuah realitas harus dipahami sebagaimana ia tampak dalam kesadaran subjek — zu den Sachen selbst! (“kembali kepada hal itu sendiri”). Dalam konteks pesantren, kesadaran santri terhadap ilmu, kiai, dan teks kitab kuning bukanlah sekadar relasi kognitif, melainkan juga relasi eksistensial.

Nalar pesantren terbentuk melalui intentionalitas (al-qashdiyyah) — kesadaran yang selalu terarah pada sesuatu — yaitu keterarahan santri kepada ilmu dan khidmah kepada kiai sebagai jalan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Ketika santri membaca kitab kuning, misalnya, aktivitas itu tidak bisa direduksi menjadi tindakan intelektual semata. Ia adalah bentuk intensionalitas religius, di mana makna teks hidup melalui kesadaran teologis dan etika. Maka, sebagaimana Husserl menolak objektivisme sains yang memisahkan antara subjek dan dunia sehingga menyebabkan modernitas mengalami krisis makna, nalar pesantren pun menolak pemisahan antara rasio dan spiritualitas. Rasionalitas tanpa spiritualitas bagi kalangan pesantren adalah kondisi krisis.

Tantangan dunia pesantren muncul ketika nalar pesantren dihadapkan pada modernitas. Rasionalitas teknologis dan pragmatis yang mendominasi dunia kita hari ini seringkali memandang nalar pesantren sebagai kuno, tidak efisien, feodal bahkan irasional.

Padahal, bila ditelaah secara fenomenologis, nalar pesantren menawarkan cara lain untuk berpikir tentang manusia dan ilmu — bukan sekadar alat untuk menguasai dunia, melainkan sarana untuk mengenali diri dan mendekat pada yang Ilahi.

Alfred Schutz, yang mengembangkan fenomenologi sosial, memperkenalkan konsep “dunia kehidupan” (lifeworld) sebagai ruang di mana makna sosial dibentuk melalui pengalaman intersubjektif. Pesantren, dalam pandangan Schutzian, dapat dipahami sebagai lifeworld yang memiliki sistem makna tersendiri — berbeda dari dunia modern yang teknologis dan rasional-instrumental.

Dalam dunia pesantren, tindakan-tindakan sosial seperti khidmah tidak hanya bermakna ritual suatu kerja apalagi disalahpahami sebagai tindakan perbudakan, akan tetapi juga menjadi sarana pembentukan identitas kolektif dan pemeliharaan makna hidup.

Nalar pesantren bersifat intersubjektif karena lahir dari perjumpaan makna antara santri dan kiai, antara teks dan pengalaman. Schutz menyebut hal ini sebagai stock of knowledge at hand — pengetahuan yang diwariskan dan terus dihidupkan dalam praktik sehari-hari.

Dengan demikian, nalar pesantren bukanlah bentuk rasionalitas yang terisolasi, melainkan produk dari jaringan makna sosial yang terus direproduksi melalui tradisi. Fenomenologi membantu kita melihat bagaimana dunia kehidupan pesantren mempertahankan koherensinya di tengah tekanan rasionalitas modern yang seringkali dipaksakan untuk menilai dan menghakimi rasionalitas di luar dirinya.

Mungkin sudah saatnya kita berhenti melihat pesantren hanya sebagai warisan tradisi dan budaya atau lembaga tempat belajar agama, apalagi disalahpahami sebagai tempat di mana feodalisme dipelihara. Pesantren justru menjadi laboratorium nalar yang unik — tempat di mana tradisi dan rasionalitas berdialog secara kritis dan mendalam.

Fenomenologi membantu kita memahami bahwa apa yang tampak tradisional di permukaan bisa jadi adalah bentuk paling otentik dari pencarian makna dalam dunia yang semakin kehilangan kedalaman.

Seorang fenomenolog hermeneutik, Max van Manen, menekankan pentingnya memahami “pengalaman hidup” (lived experience) sebagai sumber pengetahuan.

Dalam kerangka ini, studi tentang pesantren tidak cukup hanya mengamati struktur formalnya, apalagi dari kejauhan, tetapi harus menyelami pengalaman eksistensial para pelaku di dalamnya.

Santri, misalnya, tidak hanya “belajar” ilmu agama, tetapi mengalami kehidupan bersama ilmu — berjuang untuk agama, tidur di asrama, berinteraksi dengan kiai, membangun pesantren, menjalani tirakat dan ibadah bersama, dan menafsirkan ulang ajaran dalam konteks keseharian.

Semua itu membentuk horizon makna yang khas, yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya melalui logika empiris. Van Manen menyebut pendekatan ini sebagai phenomenological reflection, yakni usaha untuk memahami “makna yang tersembunyi dalam pengalaman biasa.”

Melalui refleksi hermeneutik van Manen, kita memahami bahwa nalar pesantren adalah bentuk kebijaksanaan praktis (phronesis) — rasionalitas yang bersandar pada nilai-nilai moral dan spiritual. Ia bukan anti-rasional, tetapi menggunakan rasionalitas sebagai sarana menuju kebajikan.

Dari perspektif fenomenologis, dapat disimpulkan bahwa nalar pesantren adalah struktur kesadaran religius yang bersifat intensional, intersubjektif, dan reflektif. Ia lahir dari pertemuan dan pergumulan santri bersama teks kitab kuning dan pengalaman, antara tradisi dan kesadaran hidup.

Dalam dunia yang semakin terjebak dalam kubangan rasionalitas instrumental yang pragmatis dan duniawi seperti sekarang ini, nalar pesantren menawarkan bentuk lain dari rasionalitas, yaitu rasionalitas yang mengakar pada makna hidup, pada penghayatan spiritual, dan pada pencarian kebenaran yang tidak terlepas dari nilai-nilai humanistik dan sekaligus transendental.

Fenomenologi membantu kita melihat bahwa tradisi pesantren bukanlah penjara bagi akal, melainkan ladang subur yang dirawat untuk melahirkan bentuk-bentuk rasionalitas yang lebih bermakna (value-bound).