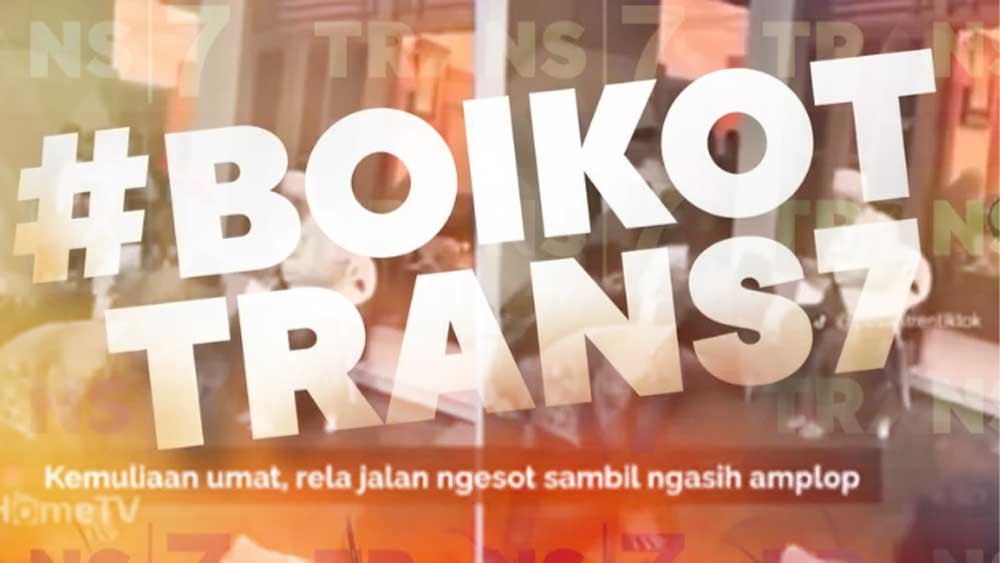

PPM.ALHADI–Baru-baru ini, Senin kemarin tanggal 13 Okt 2025, salah satu stasiun televisi nasional Trans 7 menayangkan sebuah liputan yang menyorot kehidupan pesantren. Dalam tayangan tersebut, publik disodorkan narasi visual yang menggambarkan pesantren sebagai ruang feodalisme di mana ada kiai menerima amplop dari santri.

Lalu dinarasikan dengan cekikak cekikik oleh suara perempuan , bahwa kiai itu mobilnya mewah, sarungnya mahal. Para santri harus jongkok atau ngesot di hadapan kiai, hingga kerja bakti atau ro’an dianggap sebagai bentuk perendahan martabat.

Framing semacam ini tentu memantik kegelisahan banyak kalangan, terutama keluarga besar pesantren.

Masalahnya bukan semata pada fakta visual yang disajikan, melainkan pada cara pandang (paradigma) yang melatarinya. Media, dengan kacamata eksternal (paradigma etik), melihat fenomena pesantren dengan logika institusi modern sekuler: hubungan guru-murid dipahami semata-mata dalam kerangka relasi pedagogik formal, seperti sekolah umum. Padahal, dunia pesantren memiliki paradigma emik, yakni cara pandang dan sistem makna yang lahir dari dalam tradisi itu sendiri.

Maka dalam konteks ini, secara fenomenologis, ada makna yang dihidupi sebenarnya.

Pendekatan fenomenologi mengajarkan bahwa untuk memahami sebuah realitas sosial, seseorang harus masuk ke dalam horizon makna para pelakunya. Dalam dunia pesantren, relasi kiai dan santri bukanlah relasi transaksional atau hierarkis sebagaimana dipahami dalam struktur kekuasaan modern. Ia adalah relasi spiritual, keilmuan, dan pengabdian. Di Pesantren itu ada kearifan lokal, bil khidmah tunalul barakah.

Menghormati kiai dengan cara duduk sopan, “ngesot” (meski ini ngesot ini tdk berlaku pada semua pesantren), atau mencium tangan bukanlah tanda perendahan diri, melainkan ekspresi ta‘zhim—sebuah bentuk penghormatan yang dihidupi sebagai nilai spiritual dan rasa cinta kepada guru atau kiai. Demikian pula amplop atau hadiah yang diberikan santri kepada kiai, bukan “suap” atau “transaksi”, tetapi bagian dari adab tabarrukan, mencari keberkahan dari ilmu dan guru.

Itu pun lagi lagi, banyak kiai yang sebenarnya bekerja dan punya usaha ekonomi atau bisnis. Tapi tidak semua orang tahu.

Jika fenomena ini dipahami dengan paradigma luar dan liar, tentu akan terlihat “feodal” atau “tidak egaliter”. Namun bila dilihat dari dalam, maknanya justru sangat luhur. Sebab kiai diposisikan sebagai mursyid (pembimbing ruhani) dan pewaris ilmu, sementara santri berperan sebagai murid yang mengabdi untuk mencari keberkahan ilmu, bukan sekadar ijazah.

Agaknya menarik teori Karl Mannheim, utk melihat bagaimana Konteks Sosial dan Makna itu harus dipahami dengan baik.

Karl Mannheim, dalam teori sosiologi pengetahuannya, menyebut bahwa makna sosial tidak pernah netral. Makna selalu lahir dalam konteks sosial-historis tertentu. Cara pandang media arus utama sering kali dipengaruhi oleh ideologi modernitas. Segala hal harus rasional, egaliter, dan terukur dengan logika pasar.

Sebaliknya, pesantren hidup dalam universe of meaning yang berbeda . Ilmu dipahami sebagai warisan suci, guru dimuliakan sebagai pewaris para nabi, dan adab ditempatkan di atas intelektualitas. Maka, saat realitas pesantren “dibaca” dengan kacamata modern semata, yang muncul hanyalah distorsi makna—apa yang suci dianggap feodal, apa yang luhur ditafsir sebagai subordinatif.

Di sinilah pentingnya mendudukkan tradisi sebagai modal sosial.

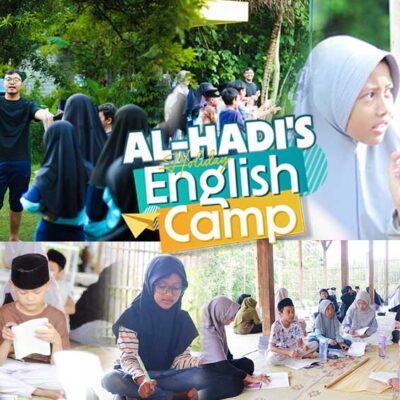

Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga ruang reproduksi nilai-nilai sosial dan spiritual. Tradisi kerja bakti (ro’an) bukanlah perintah jongos, melainkan pembiasaan gotong royong, tanggung jawab kolektif, dan adab melayani. Lagi pula ro’an (kerja bakti) itu biasa utk membersihkan kamar mandi dan halaman pesantren supaya bersih. Kalau ada sebagian yang ikut bantu kiai, biasanya mereka santri khusus, mereka dibebaskan syahriahnya atau ditanggung makan minumnya oleh kiainya. Ini yg tdk dimengerti media atau orang di luar pesantren.

Sikap hormat pada kiai tidak mematikan nalar, melainkan membentuk kepribadian rendah hati di hadapan ilmu.

Prof. Abdul Mustaqim

Ironisnya, media televisi sering kali lebih suka pada “narasi sensasional” ketimbang menyelami kedalaman makna lokal. Akibatnya, pesantren yang sesungguhnya menjadi pilar peradaban Islam Nusantara sejak berabad-abad lalu, dipersepsikan negatif oleh publik perkotaan yang tidak mengenal dunia pesantren secara langsung.

Hemat saya, kita harus berani menegaskan kedaulatan makna.

Liputan trans7 semacam itu perlu dikritisi, bukan untuk menolak transparansi atau evaluasi terhadap pesantren, melainkan untuk melawan kolonialisasi makna.

Dunia pesantren berhak menjelaskan dirinya sendiri, bukan semata menjadi objek framing media. Jurnalisme yang sehat seharusnya tidak hanya melihat atau menghakimi, tetapi juga memahami dg baik dan utuh.

Dengan pendekatan fenomenologi, wartawan atau pihak media seharusnya menyelami makna yang dihayati para santri dan kiai.

Mereka perlu sadar bahwa cara pandang mereka sendiri terbentuk oleh konstruksi sosial modern. Dua kesadaran ini penting agar media tidak menjadi alat penghakiman, melainkan jembatan pemahaman.

Semoga bermanfaat.

PP LSQ ar Rohmah Yogyakarta, 15 Okt 2025